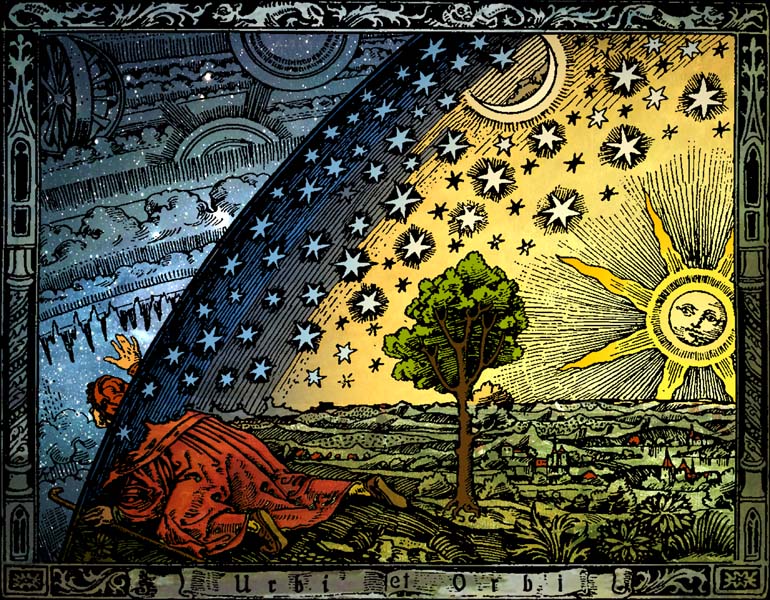

Nous avons vu dans l'article précédent qu'il existait plusieurs formes d'anti-réalisme scientifique, c'est à dire plusieurs façons de douter que les théories scientifiques décrivent correctement la réalité : soit que la réalité n'existe simplement pas au delà de nos représentations, soit qu'on considère que les théories scientifiques sont des instruments de prédiction plutôt que des descriptions de ce qui est inobservable, soit simplement qu'on est sceptique vis-à-vis de la possibilité de réellement connaître la réalité au delà des phénomènes observables.

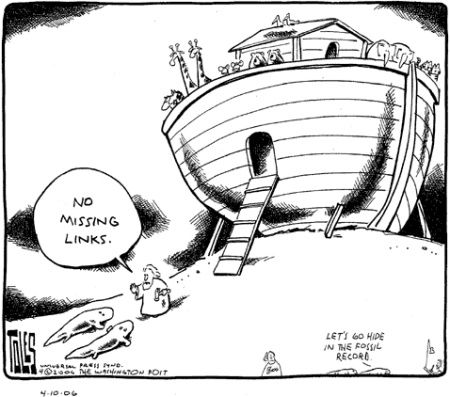

Nous avons également vu en quoi la sous-détermination des théories par l'expérience constituait un argument anti-réaliste : il se pourrait bien que les explications scientifiques qu'on donne aux phénomènes ne soient qu'une possibilité parmi de nombreuses autres, qui rendent aussi bien compte de ce qui est observable. Enfin nous avons vu que la principale motivation du réalisme était basée sur le succès des théories scientifiques, notamment quand elles permettent de prédire de nouveaux phénomènes insoupçonnés : la meilleure explication à ce succès est que nos théories dévoilent effectivement des aspects importants de la constitution de la nature.

La sous-détermination des théories par l'expérience peut paraître un peu théorique et abstraite. On serait en droit d'attendre que de réels cas de théories rivales, proposant des explications alternatives, se présentent à nous avant de douter que nos théories les mieux acceptées décrivent correctement la réalité. Cependant il existe certaines situations qui posent un problème plus sérieux pour le réaliste, jusqu'à nous faire douter que le fait de faire des prédictions nouvelles soit vraiment un critère pertinent. Ce sont les changements de théories.