Dans le billet précédent, nous nous sommes intéressés à la question du réalisme scientifique : les entités postulées par les théories scientifiques existent-elle réellement dans le monde, indépendamment de notre façon de les concevoir ?

Etre réaliste est une chose, mais cela ne nous dit pas de quoi est exactement fait le réel (ou, comme l'expriment certains, quel est le "mobilier du monde"), c'est à dire finalement comment interpréter le contenu de nos théories. Cette question est de l'ordre de la métaphysique, et en particulier de l'ontologie : l'étude de l'être.

Une question métaphysique

On peut dégager plusieurs grandes catégories d'entités qui peuvent prétendre appartenir aux fondements du monde : les objets, les propriétés et relations, les événements, les processus, l'espace et le temps... Le rôle de la métaphysique est d'élucider ce que recouvrent ces catégories : comment identifient-on les entités correspondantes ? Comment les caractériser (sont-elles concrètes, abstraites, universelles ou particulières) ? Quels rapports (de nécessité, de composition, ...) entretiennent-elles ? Certaines de ces catégories se réduisent-elles à d'autres, par exemple l'espace-temps à des relations, ou les objets à des regroupements de propriétés, ou à des événements ?

Il s'agit donc, en quelque sorte, de forger les outils conceptuels qui nous permettent d'appréhender le monde (et bien sûr, si l'on est anti-réaliste, on peut très bien n'y voir que des concepts).

Nous nous intéresserons peut-être dans un prochain article à ce type de questions, qui soulèvent certains problèmes méritant qu'on s'y attarde (notamment quand il s'agit d'interpréter la physique moderne). Mais aujourd'hui je souhaite aborder un autre sujet, connexe, qui concerne des éléments jouant un rôle central dans nos théories physiques : les lois de la nature.

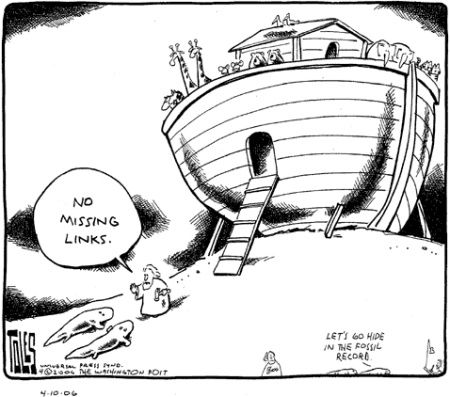

Le réalisme scientifique repose en grande partie sur l'idée que la science permet d'expliquer les phénomènes du monde. Or il se trouve que la plupart des explications scientifiques reposent sur des lois (on explique la réflexion de son image dans un miroir par les lois de l'optique, par exemple). Mais alors qu'est-ce qu'une loi de la nature ?